どうも、管理人のKUUMAです。

息子がADHD&境界知能の高校生。

このブログでは、悩んで落ち込んだり壁にぶち当たって下に落ちたり…ちょっと浮上したり、そんなこんなな軌跡を綴っております。

プロフィールの詳細は下記をクリック。

はじめまして。

関西在住の40代で、夫と子供2人の4人で暮らしています。

高校生の男の子がADHD&境界知能。

療育手帳も持っています。

上の子との発達の違いから、早い段階で

息子の成長に「あれ?」と思っていました。

初診は、1歳1ヵ月。

心配したのは、知能面よりも運動面です。

素人目には、知能面よりも運動面の方が目立って

わかりやすかった。

とにかく、歩かない。全然歩かない。

それなのに、うつぶせでいる時は、足はずーーっと

ピョコピョコピョコピョコ。

(ずーーっと動いているこれ、実は多動でした)

1歳9ヵ月でやっと普通に歩いた息子です。ホッ

保育園では、興味がないことには参加しない。

すぐ飽きる。フラフラ~とする。

脱走はしないかわりに、すぐゴロゴロする。

(体の使い方が難しくて、疲れやすかったみたい。JMAP

日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査で判明)

このゴロゴロは、高校生の今でも変わりません。

家では、大半の時間を寝転んで過ごしています。

加配の先生に丁寧に関わってもらって、年長さんでは

手を貸してもらうより、ほぼ見守り状態でみんなと一緒に

過ごせるように成長。

小学校では、支援学級に在籍しました。

息子が通う小学校では、国語・算数以外はみんなと一緒。

(自立活動として、電車で出かけて、買い物体験をして⋯

なんて事もありました)

中学校も、支援学級に在籍。

小学校と同じく、国語・数学以外は普通学級で

受けました。

(中学校で支援学級を選んだら、高校受験に不利な場合が

あるから要注意!)

今年から、高校生。

支援学級はないので、初の普通学級在籍です。

みんなと馴染めるのか~授業についていけるのか~

不安はつきません。

はじめての電車&バス通学も心配!

このブログでは、悩んでいる人の参考になればいいなと

思いながら、発達障害(ADHD)や知的障害について

調べたことを書いています。

支援したこと、発達検査の体験談なども書いています。

(とにかく不器用な息子。たくさんの発達支援グッズを

使用しました。レビューを参考にしてください)

息子が幼い時の方が悩んでいたけど、今でもやっぱり

迷ったり悩んだりしながら、子育て真っ只中です。

どうぞ、よろしくお願いします。

ブログ村【知的障がい児育児】に参加中。

バナークリックで応援してもらえると嬉しいです。

では、では、本日の記事のスタート!

合理的配慮という言葉を聞いたことはありますか?

発達ゆっくりさんを育てているなら、子供のために知っておいた方がいいかな~と思います。

わかりやすく解説していくので、必要な時に思い出せるように、頭の片隅にインプットしていってくださいね。

合理的配慮とはその子に合わせた配慮

2016年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を受けて、合理的配慮が求められるようになりました。

読まなくていいけど、一応こんな法律です。

この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

ぜんぜん頭に入ってこないですねぇ・・・。

簡単にわかりやすく書くと

障害があっても、障害を理由に差別しない。

障害がある人もない人も、お互い人権を守って、生きていかないといけない。

こんな感じかな?

この法律を受けて、公立学校では合理的配慮をすることが法的義務になりました。

【合理的配慮】とは、その子の困り感をできるだけ取り除けるように支援していき、どうすればみんなと同じように教育を受けられるのかを考えていくことです。

合理的配慮は、障害の診断や、療育手帳がなくても、学校にお願いできますよ~。

(ただし、学校や先生の負担になり過ぎない範囲で)

診断のあるなしが合理的配慮を受けられるかどうかの基準ではないから、診断がなくても困り感があれば相談してみるといいですね。

合理的配慮はわがまま?

「ほかの子には認めていないから出来ません!」「それは、わがままです!」そんなことを言う先生がいるかもしれないですね。

でも、それは先生が間違っています。

合理的配慮は、障害がある子も教育を受けるために必要な支援です。

よくある例えだけど、目が悪い子が眼鏡をかけてちゃんと見えるようにする。これも配慮。だって、眼鏡がなかったら黒板が見えなくて板書できない。

眼鏡をかけたら、みんなと同じように黒板が見える。

「眼鏡をかけて見えるようにするのはわがままです!」ってそんなわけないもんね。

この合理的配慮について、とてもわかりやすく書かれている記事があったので引用させてもらいます。

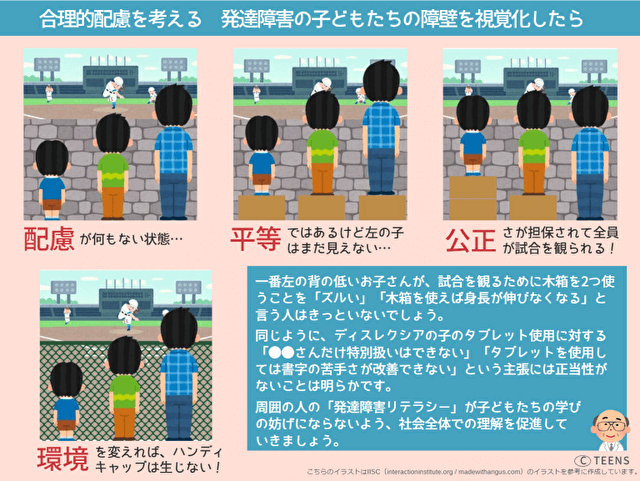

例えば「野球の試合を観て感想を言いましょう」という課題がでたとします。この時試されるのは「試合状況を把握した上で自分の考えを示せるか」ということです。

そんな中、身長の関係で試合を観ることができない子がいたとしましょう。その子が感想を言えなかった時に「この子は試合状況を把握したり、自分の考えたことを示せない」と評価してしまってよいでしょうか?

この子ができなかったのはあくまで試合を観ることだけで、課題で評価したいことの本質とは何ら関係がありません。そのため、きっとこの課題をだした先生も「台に乗って試合を観られるようにしましょう」と伝えるのではないでしょうか。

発達障害の子どもたちへの合理的配慮も、これと全く同じことが言えます。

例えば、ディスレクシア(読み書き障害)の子に対して、「試合を観て感想を書きましょう」という課題がでたとします。ここでも試したいのは、変わらず「試合状況を把握した上で自分の考えを示せるか」ということです。

このディスレクシアの子は、試合自体を観ることも感想を話すこともできます。しかし、文字を書く、ということができないばかりに課題をこなせなかったとしたら、「この子は試合状況を把握したり、自分の考えたことを示せない」と評価することが妥当でしょうか?

この時に、「文字は書けないからパソコンを使って感想をタイピングします」と言ったとします。これは決して本人の能力が底上げされるわけでも、えこひいきしているわけでもなく、むしろ本来試したい実力を発揮するための手立てだということはご理解いただけると思います。

TEENS

わかりやすい!

たしかに「試合が見れるように踏み台を置くなんてズルイ!」とはならないですもんね。

合理的配慮は、わがままではなく、同じスタートラインに立つことができるようにするものだということです。

学校での合理的配慮の具体例

では、学校での合理的配慮にはどんなものがあるか具体的に見ていきましょう。

読むことに困難がある子

書くことに困難がある子

集中力を持続することに困難がある子

指示の理解に困難がある子

見通しが立たないと行動することが困難がある子

聴覚が過敏な子

合理的配慮のまとめ

合理的配慮は、障害がある子供もみんなと同じように教育の機会を与えられるために必要なものです。

わがままではなく、他の子と同じ土俵に立てるようにするものだと理解しましょう。

先生の負担感も考えながら、どういう支援をしてほしいか意思のすり合わせをして、子供の困り感が少しでも減って、教育が受けられるようになるといいですね。

➡ 小学校入学準備【使いやすい文房具】

➡ 縄跳びが飛べない【縄跳びの教え方】

➡ リコーダーが吹けない【穴をふさぐ工夫】

➡ 靴紐が結べない【結ばない靴紐】

➡ 制服のボタンができない【ミニノビル】

➡ 通学カバンを簡単にくくり付ける方法

➡ イヤホンがつけられない

➡ 2枚の通学定期を使い分けできるケース

固定表示のため、このページへのリンクが含まれている場合があります。すみません💦

コメント